2024死亡数首超新生儿数人均寿命从35岁升至786岁家庭负担加重

2025-10-26 02:30:04

2024年初,一个数字刺痛了所有人,中国死亡人口首次超过新生儿,差额高达139万!

这并非短期波动,而是历史婴儿潮与长寿时代叠加的必然结果,一场规模空前的“时代回声”正在到来。

为何人人向往的长寿,反而成了甜蜜的负担?我们又该如何迎接这场“共和国的同龄人”的集体谢幕?

数字出来了,很刺眼,1093万,这是2024年中国的死亡人口,它首次超过了954万的新生儿。

更惊人的预测是,这场“死亡高峰”远未到达顶点,专家推演,到2061年,年死亡人数可能达到惊人的1900万。

这不是一场突如其来的海啸,而是几十年前播下的种子,如今到了集中开花的季节。

时光的指针拨回到1963年,那一年,近3000万新生儿呱呱坠地,如同“开了闸的洪流”,整个国家都沉浸在迎接新生命的喜悦中。

这批“共和国的同龄人”,他们出生在百废待兴却充满希望的年代,他们的父母相信“多子多福”,孩子是家庭的未来和国家的希望。

如今,这批当年推动“人口红利”的壮劳力,正步调一致地迈入老年,集体走向生命的终点,他们的离去,决定了今天这场高峰的必然。

而孕产妇死亡率的数据,则从另一个侧面印证了这份进步,从1991年的十万分之八十,锐减到2023年的十万分之十五点一。

这意味着,越来越多的女性能平安度过生产,越来越多的孩子能避开生命早期的风险,安然长大,然后老去。

这是一个巨大的社会成就,但这份成就,也把更多的人推向了老年队列,让死亡的曲线往后推,但推着推着,就堆成了一座山。

到2050年,80岁及以上的群体规模,可能会在现有基础上翻两番,超过1.4亿人,这个数字背后,是更加沉重的医疗和护理压力。

一个孩子,将来要照顾四位老人,甚至往上还有一代,这种“4-2-1”的家庭结构,已经成为无数中年人无法回避的现实。

压力像一座山,压在每个人的心头,但问题的根源,必须回到历史中去寻找答案。

“婴儿潮”和“长寿潮”这两股力量,终于汇合在了一起,共同托举起一个史无前例的庞大老年群体,这就是我们今天一切讨论的起点。

有意思的是,死亡高峰的成因,恰恰是社会进步的体现,长寿,这本是人人都追求的福祉,为何却成了负担?

这就是“长寿悖论”,一个充满张力的概念,它精准地概括了长寿议题的内在矛盾。

新中国成立初期,人均寿命仅有35岁,而今天,这个数字已经飙升到78.6岁,翻了两倍还多,这难道不是巨大的进步吗?

是的,但这进步的代价,就是老年人口基数的急剧扩大,存活率的提升就像把死亡时间往后推,可推得越久,积累的老年人就越多,最后集中离世时,高峰就越高。

从2000年到2023年,60岁老人的存活率,高了整整11个百分点,这11个百分点,就是多出来的几千万高龄老人。

这些“长寿老人”,虽然让家庭多了团圆的时光,但也让死亡高峰的持续时间变得更长,原本可能10年结束的高峰,现在可能要延续20年甚至更久。

劳动年龄人口(15-59岁)占比虽然还是主体,但老年抚养比已经升到了22.5%,这意味着,每5个劳动年龄人口,就要养1个老人。

这个数字还在上涨,年轻人越来越少,老年人越来越多,剪刀差越张越大,死亡人数自然会超过出生人数。

更让人担心的,是连锁反应,老人多了,领养老金的人就多,交养老金的年轻人却少了,2023年,养老金支出占GDPkaiyun体育全站 Kaiyun登录网页的比重已攀升至10%。

医疗需求也大了,医院床位、老年科医生不够用,慢性病、失能、认知障碍等问题,给医疗系统带来了沉重负荷。

甚至连殡葬都成了问题,北京、上海有些墓地价格涨到10万,普通家庭直呼“死不起”,殡葬用品需求激增,还可能出现天价服务。

这些问题,都不是孤立的,它们都是死亡率下降、结构失衡带来的“死亡集中效应”,一场由进步引发的系统性挑战,正摆在我们面前。

面对如此严峻的挑战,如果我们仅仅停留在“危机叙事”,那就错了,挑战的背后,往往隐藏着巨大的新机遇。

死亡高峰不是危机,而是社会进步的“回声”,是历史的必然,这个视角的转换,是应对一切挑战的起点。

巨大的养老和健康需求,正在催生一个潜力无限的“银发经济”,它被看作是未来最重要的新兴产业风口之一,一个万亿级别的蓝海市场正在形成。

从康复护理到智能穿戴,从老年旅游到文化娱乐,从适老化改造到临终关怀,每一个细分领域都充满了商机和创新的可能性。

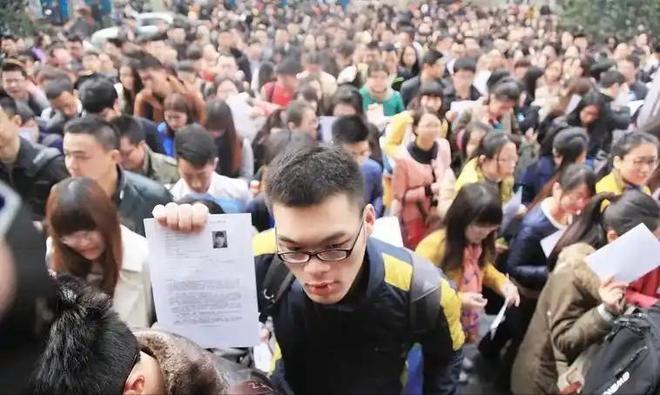

更重要的是,我们正在寻找对冲“人口红利”消失的新动能,中国每年有超过千万的高校毕业生,他们所形成的新的“人才红利”,正成为支持经济转型升级的关键力量。

如果说“人口红利”是石油,那“人才红利”就是太阳能,更清洁、更持久,驱动着未来的发展。

德国、日本等发达国家更早进入老龄化社会,它们的经验为我们提供了宝贵的借鉴。

日本在本世纪初就面临人口负增长,他们没有恐慌,而是大力发展养老产业,促进老年人再就业,积极地将“危机”转化为了“新生”。

他们把挑战变成了机遇,把负担变成了资源,这种积极的应对态度,值得我们深思。

而这一切努力的背后,是一种更深层次的观念“软着陆”,社会正在慢慢转变视角,不再将退休人员视为纯粹的受抚养者或社会负担。

越来越多的人意识到,他们是拥有宝贵技能和人生经验的社会资源,是亟待开发的“富矿”。

死亡高峰,与其说是一场危机,不如说是一个社会走向成熟的“成年礼”,它考验着我们的智慧,也预示着一个新文明的到来。

应对它,不需要多么复杂的方案,只需要让老人能安安稳稳过日子,让年轻人不用为“生老病死”愁眉苦脸,让每个生命都能有尊严地走完最后一段路。

在政策层面,我们需要更精准的设计,推广生态葬,比如树葬、海葬,既环保又省钱,解决“死不起”的问题。

扩大养老机构建设,但更注重小型化、社区化,在小区里建嵌入式养老院,老人住得近,家人探望也方便,这种“在家养老”的愿望,才能得到满足。

让年轻人“敢生孩子”,也是应对之策,补充人口基数,延长产假、给育儿补贴,有的城市每月给二孩家庭发2000元补贴,发满3年,这些都是实在的鼓励。

在观念层面,我们需要完成一次深刻的“软着陆”,将老年人从“负担”的认知,转变为“社会资源”的认知。

推动老年人再就业,让他们力所能及地参与社会活动,发挥余热,这种积极老龄化的观念,能让整个社会充满活力。

社区层面的实践,则充满了温度和智慧,很多地方推出的“时间银行”,就是很好的例子。

年轻人帮社区老人服务,记录下服务时间,等自己老了,就能兑换服务,这种互助模式,不仅解决了当下的养老难题,更在构建一种新型的社会信任和邻里关系。

死亡高峰不是“遥远的社会问题”,而是每个家庭都会碰到的事,可能是帮父母找养老院,可能是给孩子办入园手续,也可能是面对亲人离世时的殡葬安排。

只要咱中国人团结一心,政策给力、科技加持、全社会共同努力,这场“高峰”完全能平稳度过,甚至让咱中国经济和社会发展迈向更高的台阶。

死亡高峰不是终点,而是一个社会成熟的起点,它用一种独特的方式,记录了我们走过的路,也照亮了未来的方向。

未来属于那些能将老年人口,转化为“人才红利”和“社会资源”的文明,这是一种更高层次的文明形态。