AppleWatch十年沉浮:一种“叙事工具”的纠结

2025-09-15 03:56:44

当2015年Apple Watch首次亮相时,业界对这款产品的前景充满争议。有人认为它只是一个昂贵的“玩具”,有人则预见了可穿戴设备的未来。如今,Apple Watch即将迎来问世第十个年头,在这个关键的时间节点上Apple Watch何去何从?又有谁能想到,小小的手表居然成了苹果产品主要社会叙事载体?

在9月10日凌晨的新品发布会上,苹果发布了三款新Apple Watch:S11新增高血压监测,SE 3首次配备全天候显示屏,Ultra 3强化卫星通信功能。三款产品在续航、快充、健康监测等方面均有提升。

一般来说,苹果的新品发布会,手机、PC和平板电脑往往是吸睛的主角,Apple Watch只能算个相对来说的“小物件”。

当iPhone 15系列发布后再次引发“挤牙膏式升级”的质疑声,以及iPad和iMac产品线在设计和功能上日趋同质化之时,苹果似乎正在告别那个依靠革命性硬件创新征服市场的黄金时代。面对技术红利递减的现实,他们正在悄然转向一种更加微妙的商业策略——产品叙事。

所谓产品叙事,并非简单的营销包装,而是将产品功能嵌入到更宏大的社会议题和价值观表达中。在苹果的产品矩阵中,Apple Watch正是这一战略转型的最佳代言人。当传统的“科技改变生活”口号显得苍白无力时,Apple Watch承载起了“科技守护健康”的全新使命。

两年前的苹果新品发布会上,手表就是作为开场产品亮相的。在库克的简短开场白之后,三个不同年龄,不同性别的用户在镜头前声泪俱下,诉说着“苹果产品救了我的命”的感恩之情——主打一个Apple Watch的健康检测和摔倒预警。

在那一代Apple Watch 9中,苹果把“关爱女性健康”的表达拉满了,对女性用户给足了情绪价值:从经期追踪到排卵监测,从孕期健康管理到更年期关怀,Apple Watch的健康功能越来越细致地关注女性生理特征。在今年的发布会上,苹果依然花费大量时间展示这些功能,SE 3新增手腕温度传感用于排卵日推算,睡眠评分系统等功能,都体现了对女性生理周期和整体健康的细致关注。

苹果还将健康科技平权作为重要叙事主线。Apple Watch都在努力构建一个“人人享有健康科技”的理想图景。这种叙事策略巧妙地将产品功能上升为社会责任,让消费者在购买行为中获得道德满足感。

这一转向并非偶然。在智能手机市场趋于饱和、创新空间收窄的背景下,苹果需要寻找新的增长点和差异化优势。相比于在处理器性能上与安卓阵营的军备竞赛,健康叙事为苹果开辟了一条相对“蓝海”的竞争赛道。

随着健康监测功能的不断升级,Apple Watch带来的法律风险、监管压力和社会争议,似乎正在抵消甚至超越其商业价值,让苹果陷入了前所未有的困境。

Masimo血氧监测专利案成为Apple Watch发展史上的转折点。美国医疗技术公司Masimo的胜诉不仅迫使苹果在美国市场下架血氧功能版本,也暴露了苹果在快速扩张健康领域时的战略盲点。这起诉讼造成的直接经济损失难以估量——不仅是销售收入的锐减,更包括法律费用、产品重新设计成本,以及品牌声誉的受损。

健康监测领域的专利布局极为复杂,涉及算法、硬件、数据处理等多个层面。每一次功能升级都可能触及他人的专利地雷,让苹果在创新路上如履薄冰。巨大的专利陷阱不仅增加了产品开发成本,更严重制约了苹果的技术迭代的速度和方向。

此外,Apple Watch收集的生物数据之敏感程度前所未有——心率、血氧、睡眠模式、运动轨迹等个人信息的商业价值巨大,但同时也让苹果成为隐私争议的焦点。尽管苹果声称采用端到端加密和本地处理技术,但随着AI功能的深度集成,数据处理的复杂性急剧增加,隐私保护的技术难度和成本也在飙升。

更棘手的是全球化合规挑战。欧盟GDPR、中国《个人信息保护法》等不同地区的严格法规,要求苹果建立复杂的全球合规体系。每次数据处理策略的调整都需要考虑多重法律框架,大大增加了运营成本和管理复杂度。

随着血压监测、血糖监测等更专业功能的推进,Apple Watch正走向医疗设备化的十字路口。这一转变意味着需要面对各国严格的医疗器械监管要求,认证周期长、成本高、风险大。苹果必须在“消费电子产品”和“医疗设备”之间小心平衡——过度医疗化将陷入监管泥潭,

这些累积的问题正在系统性地破坏苹果精心构建的“科技向善”形象。Apple Watch虽然不断被包装为“拯救生命”的创新产品,苹果借此塑造了技术赋能健康、造福人类的正面叙事。然而,接连不断的专利纠纷让外界质疑苹果是否在窃取他人技术成果;隐私争议让用户担心自己的生物数据被滥用;监管冲突则暴露了苹果在合规方面的准备不足。

这种叙事的崩塌不仅影响Apple Watch,更波及苹果整体品牌形象。从“创新引领者”到“专利侵权者”,从“隐私守护者”到“数据觊觎者”,苹果正面临前所未有的信任危机。

不过,当“关爱女性健康”成为主要卖点时,苹果却在有意诱导消费者忽略产品在基础性能上的不足。虽然精美的健康报告和温馨的提醒推送确实能够触动用户情感,但这些功能的技术门槛相对较低,很容易被竞争对手复制。

回顾Apple Watch的发展历程,硬件性能的提升其实本来也算得上突飞猛进。从第一代产品的S1芯片到如今的S9芯片,处理能力提升了数十倍。屏幕亮度从初代的450尼特提升至现在的2000尼特,即使在强烈阳光下也能清晰可见,在低功耗模式下电池续航能力也从最初的18小时延长至目前的超过40小时。

也许,近来Apple Watch“堆料”最值得关注的是传感器技术的革命性进步。从最初的心率监测,到如今集成的血氧监测、心电图、体温感应、跌倒检测等功能,Apple Watch已经从一个简单的通知设备进化为某种健康监测工具。据传,2026年的高端版本将实现传感器数量的倍增——从目前的4颗增加至8颗,采用环形排列设计,这将为更精确的健康监测奠定硬件基础。

然而,时过境迁,苹果所谓核心技术自主可控道路上的现实困境与务实选择之纠结感,正在越来越凸显出来。

首先,在5G基带芯片领域,苹果做出了一个令人意外的选择——联发科成了Apple Watch新一代基带芯片的供应商。

苹果自2019年收购英特尔基带业务以来的表现,可以说是其近年来最失败的技术投资之一。作为一家市值数万亿美元的科技帝国,苹果在基带这一关键领域的研发进展缓慢得令人震惊。五年时间过去,苹果不仅未能推出任何可商用的自研基带产品,反而在技术路线上屡屡碰壁,这与其在A系列处理器上的辉煌成就形成了鲜明对比。

收购英特尔基带业务时,苹果显然过于自信,认为凭借其在芯片设计上的优势能够快速突破。然而现实是残酷的——基带芯片需要的不仅仅是设计能力,更需要在射频工程、信号处理、协议栈优化等多个维度的深厚积累。苹果在这些领域的技术储备明显不足,这暴露了其技术战略规划的短视性。

更深层的问题在于,苹果的企业文化和组织结构可能天然不适合基带这类底层通信技术的开发。苹果习惯于在相对封闭的环境中进行产品创新,但基带技术需要与全球运营商、设备厂商进行大量的互操作性测试和标准化工作。这种开放性协作恰恰是苹果最不擅长的领域。

苹果引以为傲的垂直整合战略,在基带领域反而成为了桎梏。与软件和应用处理器不同,基带技术的验证需要真实的网络环境和海量的兼容性测试。苹果缺乏这样的测试资源和行业关系网络,这使得其基带研发陷入了闭门造车的困境。

选择Apple Watch作为联发科基带的试验田,与其说是精明的战略布局,不如说是苹果技术能力不足下的无奈之举。Watch平台的相对简单性,恰恰反映了苹果在基带领域底气不足——连iPhone都不敢尝试的方案,只能在次要产品上小心翼翼地试水。

这种保守策略暴露了苹果在技术创新上的某种倒退。曾经敢于在iPhone上大胆采用自研A4处理器的苹果,如今在基带问题上却表现得如此谨慎,这种反差令人深思。

从另外一个维度上看,苹果在Micro LED赛道的“未竟之梦”,在Apple Watch上同样体现得淋漓尽致。

Micro LED曾被视为下一代显示技术的“圣杯”,苹果也曾雄心勃勃地规划将其导入Apple Watch。这项技术具有极高亮度与对比度、超低功耗、快速响应等优势,理论上完美契合智能手表的需求。

然而,现实比预期更加复杂。2024年,苹果与合作伙伴艾迈斯欧司朗取消了Micro LED项目,为市场投下了一颗震撼弹。成本高昂是主要障碍之一,同时技术成熟度和量产能力也面临挑战。中国、韩国等面板大厂目前仍将资源重点投放在OLED产品上,仅凭中国台湾地区的力量难以撑起Micro LED的“半边天”。

尽管苹果暂时搁置了Micro LED计划,但这项技术并未完全消失。Garmin、泰格豪雅等品牌仍在推进相关产品,三星也计划在2025年底推出首款Micro LED智能手表。技术的发展往往需要时间沉淀,Micro LED的“黄金时代”可能只是延后而非取消。

地缘政治的变化正在深刻影响着苹果的全球供应链布局。各种数据显示,苹果正在积极推动产能从中国向其他地区转移,其中越南成为了重要的承接地。iPad、Apple Watch、AirPods及Mac系列产品的生产正在向越南迁移。

这种转移不仅仅是简单的产能搬迁,更涉及到整个供应链生态的重建。越南在劳动力成本、政策支持、基础设施等方面具有一定优势,但在技术工人培训、产业配套、物流体系等方面仍需要时间完善。

Kaiyun体育官方网站 开云登录网站tp%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2025%2F0912%2Fe7c36301j00t2gkwl000xd000hs00a1g.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg width=640 height=361 />

值得注意的是,苹果对供应链的自动化要求也在同步推进。通过引入机器人和自动化设备,减少对人工的依赖,同时提高生产效率和产品质量。这种“自动化+区域多元化”的策略,

对Apple Watch的成本结构产生了复杂影响。一方面,新兴市场的生产成本可能更低;另一方面,供应链重建的前期投入、技术转移成本、物流费用等都会推高成本。如何在成本控制与风险分散之间找到平衡,考验着苹果的供应链管理能力。

从数据趋势看,Apple Watch的出货量增长率从2021年开始出现颓势。这一现象背后有多重原因。一方面,智能手表市场正在从快速增长期进入成熟期,新用户的获取越来越困难;另一方面,产品创新的边际效用在递减,用户的换机周期在延长。

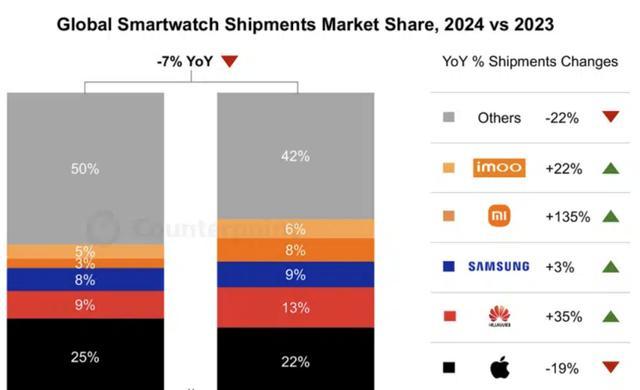

2023-2024,苹果手表的出货市场占有率呈下降趋势,华为,小米等增幅最大

虽然Apple Watch依然占据智能手表市场的龙头地位,但竞争格局正在发生微妙变化。根据Counterpoint 2025年第一季度数据,苹果市占率为20%,而华为紧随其后达到16%,差距仅有4个百分点。这个数字值得深思——苹果的领先优势正在缩小。

华为、三星、小米等竞争对手在产品创新、价格策略、本土化服务等方面都有所突破。特别是在中国等重要市场,本土品牌凭借对用户需求的深度理解和更灵活的产品策略,正在侵蚀苹果的市场份额。

更重要的是,智能手表市场的用户需求正在分化。运动健身用户、商务人士、时尚消费者、老年用户等不同群体对产品的期望各不相同。苹果的一刀切策略可能无法满足所有细分市场的需求,这为竞争对手提供了机会。

十年来,Apple Watch从一个备受争议的“小众产品”成长为智能手表领域的绝对霸主,这一历程充分展现了苹果在产品创新、生态整合、市场拓展方面的强大能力。然而,随着市场的成熟和竞争的加剧,在即将到来的第二个十年里,Apple Watch能否继续保持领先地位,关键在于能否在技术创新、用户体验、生态价值等方面持续突破。从某种意义上说,Apple Watch的未来不仅关乎苹果公司的业务发展,更代表着整个可穿戴设备行业的发展方向。

无论是传感技术的倍增升级、5G连接的普及应用,还是血压血糖监测的医疗突破,每一个技术节点都可能重新定义用户对智能手表的期待。在这个充满变数的时代,保持创新的初心和对用户价值的专注,或许才是Apple Watch继续存在于这一赛道的原因所在。